空军女作家张子影:献给父亲母亲的礼物

空军女作家张子影:献给父亲母亲的礼物

在我们家,重要的日子都是下半年,父亲的生日是十月,母亲的生日是腊月。每到他们的生日之前,父亲母亲总是说:“家里什么都有,什么都不缺,吃的穿的弄多了也浪费,什么也别带,人回来就行了。”

话是这样说,但做女儿的,总是要表示心意的,所以,每年一到了金秋,我就想,今年给父母亲准备什么礼物呢?总要有点儿新意才好。我留心看着,分析着,却没有答案。二老年纪都大了,无论多么珍稀的衣饰或者补品,都似乎有了些许疏离。

我发现,父亲母亲似乎越来越依恋一只樟木箱。这几年,每年一入秋,大约是在父亲生日的前后,母亲都要清点她那只樟木箱里的“宝贝”。樟木箱子很沉,母亲搬不动,也不让父亲搬,母亲就叫我:“老二,你帮我把箱子挪一下。”哦,我在家排行老二。

母亲说“挪一下”,但我得把那只箱子先搬到窗台下,再放到毛毯上,才算完成任务。母亲是不允许我开箱子的,“开箱”的这个动作必须是她亲自完成。

这天一定是个晴朗的好天,母亲一定已经在洒满阳光的窗台下铺上一张毛毯。这个时候,80多岁的父亲也会过来,一手拿着一只大号放大镜,另一手拿着母亲的眼镜盒。当然,父亲的眼镜已经架在他的鼻梁上了。我会马上小跑着去搬来两把椅子,再放上两只大靠垫。

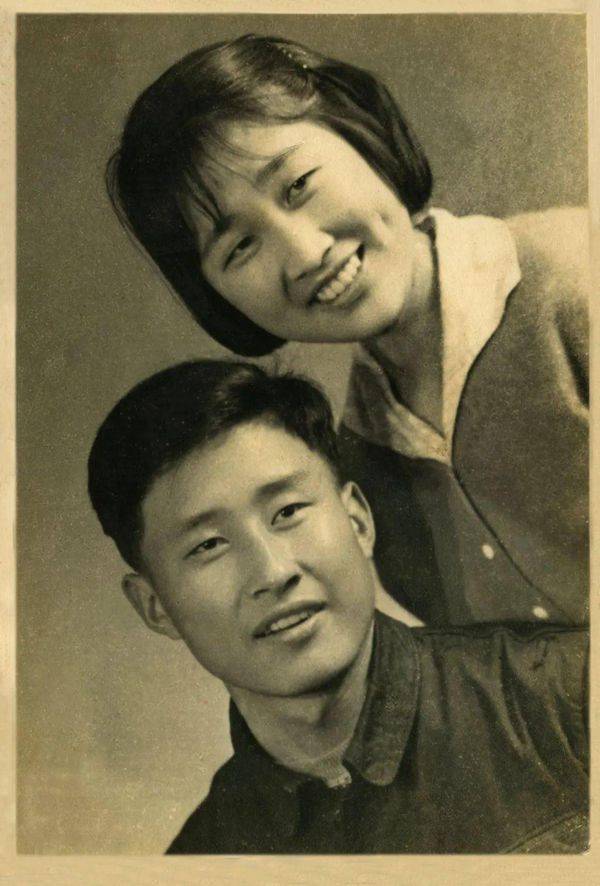

箱子是母亲当年的陪嫁,也是我从未见过面的姥姥留给母亲的唯一一件值钱的物件。樟木箱四角镶着铜皮,搭扣也是铜的。虽然经过了近一个世纪的时光,但是因为有母亲的精心养护,这些金属的铜片依然闪着明亮的光。箱子里面是母亲的珍藏:几大札她与父亲的书信,全家人的大小十几本照片,父亲母亲曾获得的奖章、证书。另外,还有一样,是一条如今有些泛黄的白绸围巾,这是父亲当年送给母亲的定情信物。

阳光从窗户照进来,白发苍苍的父亲与母亲并肩而坐。他们仔细、小心地翻看,每封信和每张照片,都能清晰地说出当时的情景。尽管过去60多年了,母亲与父亲相识相爱相守一生的所有经历与回忆,仿佛都在这只箱子里了。

作者父母当年的合影

2019年冬末的一天,我在参加一个年会,天空下起了雪。会议快结束的时候,父亲打来电话:“你妈妈的生日快要到了,礼物不重要,你们记得回来。”

放下电话,望着窗外瑞雪初临的天空,我想起了跟着母亲坐着军列转场时遇到的那场雪,那是我第一次看见雪。

我是在机场边长大的。10岁之前,我随当空军的父母亲辗转迁移过三个地方,每个地方无一例外的都是机场。机场营区整齐划一的平房,灰白、规则、空阔绵长的跑道,还有空旷湛蓝的天空,是我对色彩和线条最早的认知。

机场驻地到处是高大的白杨和梧桐,我家的门前就有几棵。这些多年生长的高大植物,在空旷无限的空间里尽情生长,枝繁叶茂。直到我小学毕业,班上相当一部分同学还是认为,我是住在“一大片树林子里”。

我的父亲身材高大,而母亲却生得娇小。当年的军装只分三个号,父亲穿男式一号,母亲是女式三号,也就是最小号。周末家里洗衣服时,父亲和母亲的军装会同时出现在门前晾衣的铁丝上。父亲的那套,长袖长腿,母亲的则短小了许多。两套绿军装蓝裤子,一大一小、一肥一瘦,在风中飘荡着,非常醒目。

作者父亲当年在机场和战友们工作的场景

母亲生育了我们姐弟三人,因为父亲要飞行,娇小的母亲承担了全部家务。记忆中,幼时父亲只给我梳过一次头。那天,母亲不在家,他把我的一头长辫子扭成了麻花。这么丑的头发让我怎么见人呢?在父亲面前,我不敢说什么,可一出家门,就把辫子解散了,请邻居阿姨帮我重新梳了头发。小学阶段,我的学校离营区有七八里路,还要过一条小河。不管刮风下雨,父亲从来没有接送过我们上下学,他的车也从来不允许我们坐。

按照规定,飞行员到了一定的年龄后,就不允许再飞行了。父亲接到停飞命令那天,心情很不好,他一遍一遍地说:“我飞了30多年了,怎么,这就不让我飞了?”母亲劝他:“规定就是规定,大家都要执行,你还是领导,更要带头执行。”

父亲当然知道母亲说得对,但他还是小声地嘀咕:“虽然年龄到了,但是我的身体很好啊!”

那天,母亲对我说:“你爸停飞了也好,他不飞了,我可以踏实地睡觉了。”

我知道,这么多年里,只要父亲飞行没结束,不管多晚,母亲都不会睡,一直开灯等着,直到父亲飞行结束后打电话回来,母亲才会熄灯躺下。但是,父亲停飞那晚,母亲还是没有睡。她和父亲坐在客厅,长久地对着电视,里面正播着他俩平时并不喜欢看的言情剧。

我知道,他们此刻的注意力其实不在电视节目上。因为,窗外不时传来飞机声。直到飞机声消失了,父亲站起来说:“夜航结束了,我们也睡觉吧。”

我的父亲和母亲已退休多年,他们每天早晨起床后的第一件事情,还是拉开窗帘看天气。

如果天气好,父亲就会说:“今天天气不错,适合飞行。”

如果天气不太好,母亲会问:“今天天气不太好,不知道能不能飞呢?”

父亲说:“我当飞行员那会儿,比这还糟糕的天气不是也经常飞吗?”

……

那个黄昏,那些从天而降的飘飘荡荡的雪花,将我的记忆之门打开了。我想到了那只樟木箱,想到了樟木箱里的那些照片和信札。照片发黄了,信纸也脆弱得必须轻拿轻放。我就想:给我的父亲母亲写本书吧。时光流逝,人会老,所有的物质都会消失,但文字不会。我要把他们的故事,变成文字,永远留下来。

作者当年的全家福

当年,在我们住过的那些机场,人们把飞行员家属们住的地方,叫做“飞机楼”。我花了几个月的时间,写成了一部长篇小说,我给这本书起了一个好听的名字:《飞机楼》。